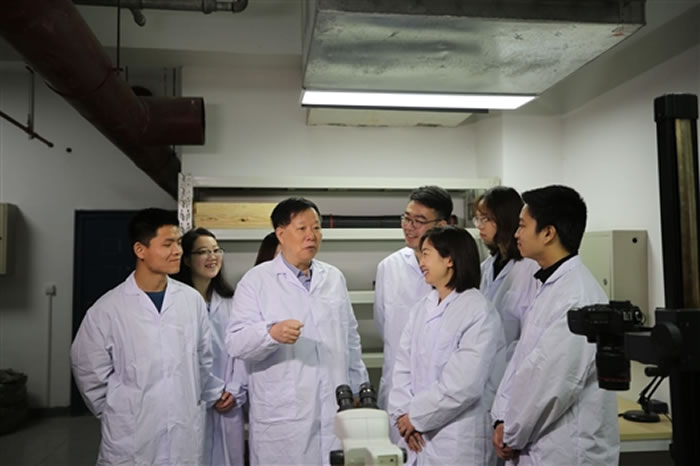

清江生物群複原圖 清江生物群複原圖 林喬利蟲化石  在清江化石群遺址地挖掘標本  舒德幹院士(前排左二)向傅東靜博士(前排右二)等學生講解早期生命起源的研究問題 張行勇攝 (神秘的地球uux.cn報道)據科學網(張行勇 李琛):北京時間3月22日淩晨,《科學》(Science)發表西北大學早期生命與環境創新研究團隊張興亮、傅東靜等人的最新研究成果《華南早寒武世布爾吉斯頁岩型化石庫——清江生物群》,在國際上首次公布了該團隊在中國宜昌長陽地區發現了距今5.18億年的寒武紀特異埋藏軟軀體化石庫,命名為“清江生物群”。這是進化古生物學界又一突破性發現。 寒武紀大爆發與生命起源、智能起源等重大裏程碑事件一起被列為六大自然科學難題。而要破解寒武紀生命大爆發奧秘,必須首先發現恰當的科學觀察窗口。20世紀初至70年代,加拿大寒武紀中期5.08億年前的布爾吉斯頁岩化石庫中軟軀體化石生物群的發現和研究,在古生物學和進化生物學中長期“獨領風騷”。但是,自80年代以來,我國雲南寒武紀早期5.18億年前的澄江生物群研究成果已經超越前者。西北大學早期生命與環境創新研究團隊負責人、中國科學院院士舒德幹教授簡明闡述了意義和關係。“澄江生物群以其動物界的三個亞界的早期框架構成更為完整、化石保存更為精美,成為我國唯一的化石地世界自然遺產。”舒德幹認為。 本次發現的清江生物群與澄江生物群同處於寒武紀動物門類爆發式起源演化的極盛時期,代表了同一時期不同古地理環境下全新的生物群落,兩者的科學研究價值具有很強的互補性。舒德幹進一步強調補充。 傅東靜博士介紹了西北大學研究團隊自2007年在中國宜昌長陽地區清江與丹江河的交匯處發現第一塊軟軀體化石以來,長期堅持野外發掘和室內研究的概況。 傅東靜說通過十年多些的研究工作,我們團隊揭示出清江生物群有五個的突出特點和優勢。首先,新屬種的比例最高,占53%,遠超過了近年來發現的所有其它布爾吉斯頁岩生物群;其次,後生動物相對多樣性最大,目前已研究的3600 餘件後生動物化石中包含了101個屬,稀疏度分析曲線顯示,清江生物群的物種多樣性將有潛力超越所有其它寒武紀軟軀體化石庫;第三,軟軀體生物類群最多,已發現的101個後生動物屬中,85%不具有礦化骨骼,且絕大多數為水母、海葵等沒有骨骼的動物;第四,化石形態保真度最優,各類群動物保存栩栩如生,軟體組織和器官的形態結構清晰可見;第五,原生有機質的埋藏保存最好,清江生物群化石主要以原生碳質薄膜形式保存,未經明顯的成岩作用和風化作用改造,是開展埋藏學和地球化學研究、進而開展深入古環境研究的理想素材。 《科學》雜誌同期也刊發了題為“寒武紀化石寶庫”的專家評論文章。國際著名古生物學家Allison C. Daley評價:“清江生物群是令人震驚的科學發現!其化石豐度、多樣性和保真度世界一流,科學價值巨大。後續研究將有望填補我們對於寒武紀大爆發的認知空白並解決動物門類起源演化方麵一係列科學問題。” 文章相關信息:DOI: 10.1126/science.aau8800 相關報道:西北大學80後女科學家Science發文 發現寒武紀“化石寶庫” (神秘的地球uux.cn報道)據西安網(李琛):北京時間3月22日淩晨,《科學》(Science)雜誌發表了西北大學早期生命與環境創新研究團隊張興亮、傅東靜等人的最新研究成果《華南早寒武世布爾吉斯頁岩型化石庫——清江生物群》,首次在國際上公布了該團隊在中國宜昌長陽地區清江與丹江河的交匯處,發現了距今5.18億年的寒武紀特異埋藏軟軀體化石庫,並命名為“清江生物群”。這是進化古生物學界又一突破性發現。 《科學》雜誌同期刊發了題為“寒武紀化石寶庫”的專家評論。國際著名古生物學家Allison C. Daley評價:“清江生物群是令人震驚的科學發現!其化石豐富度、多樣性和保真度世界一流,科學價值巨大。後續研究將有望填補我們對於寒武紀大爆發的認知空白並解決動物門類起源演化方麵一係列科學問題。” 出生於1982年的傅東靜副教授是該論文的第一作者,張興亮教授為通訊作者,西北大學是論文第一完成單位。這是由中科院院士舒德幹領銜的西北大學早期生命與環境創新研究團隊自1996年以來在《自然》(Nature)、《科學》(Science)上發表的第14篇研究論文。 進化古生物學的突破性發現 寒武紀大爆發與生命起源、智能起源等共同被列為“六大自然科學難題”。而要破解寒武紀大爆發的奧秘,除了基於理論的科學猜想,更需要發現恰當的科學觀察窗口——化石庫,以找到可靠的化石實證。 對古生物學者而言,最完美的、可解密寒武紀大爆發與動物門類起源的研究對象,莫過於布爾吉斯頁岩型化石庫。相較於常見的類似保存著脊椎動物骨骼的硬體化石庫,布爾吉斯頁岩型化石庫不僅可以保存動物骨骼以外的組織、器官等軟體形態,更可以保存諸如水母、海葵等軟軀體生物。該類型的化石庫能夠最大程度地還原寒武紀生物群原本的、完整的組合麵貌,為探尋寒武紀大爆發的演化模式和強度以及構建動物生命樹的基本結構提供絕佳的化石記錄。 布爾吉斯頁岩型化石庫最早在1909年發現於加拿大落基山脈寒武紀中期的布爾吉斯頁岩中,並因此命名。該化石庫長期在古生物學和進化生物學研究中“獨領風騷”。百餘年來,此類化石庫在全球各地已發現50餘個,但按照化石保存質量的優劣及化石物種多樣性的高低等標準來看,僅有加拿大布爾吉斯頁岩生物群(此處生物群可等同理解為化石庫)和1984年發現於我國雲南省的澄江生物群成為了“理想的頂級研究目的地”。 雲南澄江生物群發現35年來,已在數十萬件化石標本中發現了超過280個物種,研究成果28次登上Nature/Science/PNAS三大科學期刊,成為我國唯一化石地世界自然遺產。 此次發現的清江生物群,在4351件化石標本中,已分類鑒定出109個屬,其中53%為此前從未有過記錄的全新屬種。生物統計學“稀疏度曲線”分析顯示,清江生物群的物種多樣性將有望超過包含布爾吉斯和澄江在內的全球已知所有寒武紀軟軀體化石庫。 傅東靜介紹,“清江生物群的特色和優勢,體現在新屬種比例最高、後生動物相對多樣性最大、軟軀體生物類群最多、化石形態保真度最優、原生有機質的埋藏保存最好等五個方麵,具有難以估量的研究潛力。” 顯然,位於中國宜昌的清江生物群,在《科學》刊發文章的這一天,就向全球昭示,這裏將成為開展寒武紀生命大爆發研究最理想的頂級“化石寶庫”。 擁有無限可能的“化石寶庫” 如今地球上的動物界共有38個門,在寒武紀生命大爆發時期的化石中,已發現20個現生的動物門類和6個已滅絕的動物門類,但仍有18個現生動物門類尚未在寒武紀找到化石代表。在過去的35年間,古生物學家曾在澄江生物群的研究中找到了許多動物門類的最早化石記錄。 清江生物群距離澄江生物群化石產地1050公裏,張興亮介紹,“生物地層學研究顯示,清江生物群和澄江生物群是同時代的、位於不同古地理位置的生物群。 二者都距今約5.18億年,處在寒武紀生命大爆發時期動物門類爆發式出現的極盛時期。兩者的科學研究價值具有很強的互補性。與澄江生物群相比,清江生物群生活於遠離海岸的較深水環境,代表了不同生態環境下的全新生物群落,這一點從其超過半數以上的新屬種可以證實。因此,清江生物群後續的大規模發掘,將為發現和探索新的軀體構型和新的動物門類提供第一手材料。” 在新的化石產地,除了能夠找到更多新的動物門類,不斷豐富物種多樣性外,全新的生物組合麵貌的揭示,尤其是具有創新身體結構的重要生物類群的發現,將為研究早期生命演化的關鍵環節和過程提供新的證據。 以中科院院士舒德幹領軍的西北大學地質學係早期生命與環境創新研究團隊在達爾文提出的地球生命呈“樹形演化”猜想基礎上,通過數十年的研究與實證,勾勒出了寒武紀生命大爆發時基礎動物、原口動物、後口動物三大枝係演化“大樹”的基本輪廓,進而在全球首次構建了完整的早期動物譜係樹框架圖。 “通過我們已開展的研究發現,清江生物群中雙胚層輻射對稱的動物占主導,刺胞動物身體構型分異度高,蛻皮動物類群中極其罕見的動吻動物繁盛。此外,我們還發現了許多形態奇異的嶄新物種。隨著研究的展開,清江生物群將為‘早期動物譜係樹’到底在哪裏分叉,在哪裏開枝散葉,找到更多生物進化的直接證據。”傅東靜說。 不僅在古生物學研究領域具有突出的價值,清江生物群的發現,對於進化生物學、係統發生學以及埋藏學、地球化學等交叉學科前沿研究方向,也具有非常特殊的價值。 動物的係統發育、營養動力以及關鍵進化特征的出現等問題研究,依賴於發現更多的軟體結構和更優質的形態保存,如內髒、鰓條、脊索、神經組織、心血管係統等等,然而眾所周知,這些都屬於埋藏上高度不穩定的組織器官。到底是怎樣特殊的埋藏機製,才使得布爾吉斯頁岩型化石庫能夠保存軟體結構?這一疑問至今在學術界爭論不休。 目前全球兩個保真度最高的布爾吉斯頁岩型化石庫——布爾吉斯和澄江,在埋藏之後分別經曆了高溫變質、風化作用等嚴重的地質改造,其樣本已無法用於深入開展埋藏學研究。而在清江生物群發現的軟軀體化石,奇跡般地以原生碳質薄膜形式保存了原始的有機質,毫無疑問,這裏將為開展埋藏學和地球化學研究,進而開展深入的古環境研究提供理想素材。困擾學術界多年的動物軟體結構特殊埋藏機製問題,或將在清江化石庫得到破解。 曆時12年的“尋寶記” 談及這個擁有無限可能“化石寶庫”的發現,“應該說是偶然中的必然吧!”傅東靜說。 2007年暑假,湖北的天氣異常炎熱。25歲的博士新生傅東靜跟隨著張興亮教授帶領的野外踏勘隊在宜昌長陽地區考察。“當時的目標層位是石牌生物群,它比澄江生物群的出現時間稍晚,年齡更輕。”“我們每天背著幹糧和地質錘在完全沒有路的山裏兜兜轉轉20多裏,連續找了十幾天,除了一些殼體化石和海綿之外,並沒有什麽大的收獲。那天已近傍晚,準備收工,我們沿著河邊走,張興亮老師低頭一看,說‘這石頭多好啊,敲一敲再回吧!’大家像往常一樣,取出地質錘叮叮哐哐地敲。很快,張興亮老師就找到了拇指長的半隻蟲化石——林喬利蟲。”林喬利蟲是布爾吉斯頁岩化石庫很有代表性的一種“蝦”狀節肢動物。緊接著,同學們還在這個位置找到了納羅蟲。而在1984年侯先光教授發現澄江生物群的時候,第一個發現的化石也正是納羅蟲。 “有人說我們運氣好,但實際上,在發現這隻林喬利蟲之前的十幾年間,張興亮老師尋找這種化石群的腳步,已經走遍了全世界。幸運總是降臨在有心的人身上,不是嗎?”傅東靜說起這段故事,滿滿都是為身在這個團隊的自豪。 即便是找到了林喬利蟲和納羅蟲,團隊在華南華北還是有很多有潛力的化石產地需要去研究。“最開始我們還是全年巡回踏勘的,每年大約去清江兩三次,都是等老鄉告訴我們水位下去、河床漏出來的時候,我們就趕緊去,下雪也不例外。直到2014年才逐步確認了這個化石庫的巨大潛力,研究重心徹底轉移過來。” “不亞於在一大片麥田裏找甲蟲,張興亮、傅東靜和團隊裏一屆又一屆的碩博士生用十二年的時間在5億年前的“大海”裏,找出了20000多隻“蟲子”。 工人用撬杠撬出來1立方米大小的石頭,我們就用地質錘順著頁岩的層麵劈,一邊劈一邊看,找到蟲子就整理、編號、打包,背出山、帶回實驗室。然後把每一塊清理、討論、鑒定、分類、記錄。”看著眼前瘦小纖弱的傅東靜,很難讓人聯想到她坐在雪地上劈石頭、啃幹餅的場景。談及研究論文的準備,她說,“因為這次發現的化石中,超過半數的物種都是新的,所以查閱資料的工程量也非常大。每一塊化石都有一個故事,每一個關於他們的故事我們都爛熟於心。” 即便是成功以第一作者發了Science、召集過一流的國際學術會議,傅東靜還是聽不得別人叫她“80後的女科學家”。“其實我的上一篇文章都被拒了8次。要不是有舒德幹、張興亮老師他們一直以來的引領,還不停地鼓勵,我怕是早就放棄了。” 傅東靜所在的西北大學早期生命與環境創新研究團隊,是一個成果豐碩、結構合理的學術梯隊。團隊目前成員16人,其中中科院院士1人,傑青2人,優青1人,長江學者特聘教授3人,青年長江學者1人,以中青年學術骨幹為主,全部具有博士學位以及在海外留學和國際合作研究、主持國家級基礎研究課題的經曆。 中科院院士翟明國曾用“有信念、有堅持”評價該團隊:“有信念,就是有科學理念和問題導向。他們以生命演化為核心,以生物進化鏈條(生物樹)為關鍵,發現問題和解決問題;有堅持,就是潛心研究,不見異思遷。” 麵對采訪,舒德幹院士說“我們其實沒有什麽才智,隻是有一顆堅持的心。也可以說是‘咬定青山不放鬆’吧!” 關於對“清江生物群”的命名,傅東靜說,一方麵是因為化石埋藏地是在清江與丹江河的交匯處,更重要的一個原因,是希望清江與澄江生物群日後能夠成為享譽世界的“中國兩江生物群”。 這樣的命名是有傳承的。此前的數十年間,舒德幹將其首次發現的古老生物先後以“華夏鰻”“雲南蟲”“昆明魚”“西大動物”等字眼命名。 他說,“這樣命名就是為了紀念發現它們的地方,記載中國在科學史上的重要貢獻。中國需要更多的人來為科學發現的裏程碑來培土,為我們這樣一個偉大的、曾經創造過無數優秀文明的國度增添更多的榮譽。” 目前,該團隊在已有研究基礎上,將對清江生物群開展包括古生物學、地層學、古生態學、沉積學、化石埋藏學、地球化學在內的多學科綜合研究,逐步解決動物門類起源與寒武紀大爆發的深層次科學問題。 相關報道:“清江生物群”——“寒武紀特異埋藏軟軀體化石庫” (神秘的地球uux.cn報道)據中國青年報·中青在線(記者 孫海華 通訊員 李琛):近日,在令人關注的進化古生物學界,又一項被稱為“令人震驚的科學發現”首次公之於世:距今5.18億年,地處中國宜昌長陽地區清江與丹江河交匯處,“寒武紀特異埋藏軟軀體化石庫”被發現,並被命名為“清江生物群”。 發現這一“寒武紀化石寶庫”的,是西北大學早期生命與環境創新研究團隊。3月22日,團隊成員張興亮、傅東靜等人的最新研究成果——《華南早寒武世布爾吉斯頁岩型化石庫——清江生物群》發表於《科學》雜誌。 同期雜誌上,《科學》還配發了專家評論。國際著名古生物學家Allison C. Daley評價:清江生物群的“化石豐富度、多樣性和保真度世界一流,科學價值巨大。後續研究將有望填補我們對於寒武紀大爆發的認知空白,並解決動物門類起源演化方麵的一係列科學問題”。 達爾文時代以來,困擾古生物學界的“懸案” 被稱為古生物學“懸案”的寒武紀生命大爆發,自達爾文時代以來就一直困擾著學術界。至今,它仍與生命起源、智能起源等共同被列為“六大自然科學難題”。 在學術界,大約5.42億年前到5.3億年前被認為是寒武紀的開始時間。據了解,這2000多萬年時間內,寒武紀地層突然出現了門類眾多的無脊椎動物化石,而在早期更為古老的地層中,長期以來卻一直沒有找到明顯的祖先化石。這一現象被稱作“寒武紀生命大爆發”,簡稱“寒武紀大爆發”。 要破解寒武紀大爆發的奧秘,除了基於理論的科學猜想,更需要發現恰當的科學觀察窗口——化石庫,以找到可靠的化石實證。對古生物學者而言,最完美的、可解密寒武紀大爆發與動物門類起源的研究對象,莫過於布爾吉斯頁岩型化石庫。 原因何在?相較於常見的、類似保存著脊椎動物骨骼的硬體化石庫,布爾吉斯頁岩型化石庫不僅可以保存動物骨骼以外的組織、器官等軟體形態,更可以保存諸如水母、海葵等軟軀體生物。 因此,這一類型的化石庫能夠最大程度還原寒武紀生物群原本的、完整的組合麵貌,為探尋寒武紀大爆發的演化模式和強度,以及構建動物生命樹的基本結構提供絕佳的化石記錄。 1909年,布爾吉斯頁岩型化石庫在加拿大落基山脈寒武紀中期的布爾吉斯頁岩中被最早發現,並因此命名。在古生物學和進化生物學研究中,該化石庫長期“獨領風騷”。 100餘年來,此類化石庫在全球各地已發現50餘個。但是,按照化石保存質量的優劣,及化石物種多樣性的高低等標準來看,僅有加拿大布爾吉斯頁岩生物群和1984年發現於我國雲南省的澄江生物群成為“理想的頂級研究目的地”。 頂級“化石寶庫”,已鑒定的半數以上為全新屬種 雲南澄江生物群發現至今35年,在數十萬件化石標本中已發現超過280個物種。相關研究成果28次登上Nature/Science/PNAS三大科學期刊,成為我國唯一化石地世界自然遺產。 與之相比,此次發現的“清江生物群”更加引人矚目:在4351件化石標本中,已分類鑒定出109個屬種,其中53%為此前從未有過記錄的全新屬種。 生物統計學“稀疏度曲線”分析顯示:清江生物群的物種多樣性,將有望超過包含布爾吉斯和澄江在內的全球已知所有寒武紀軟軀體化石庫。 西北大學副教授、成果論文第一作者傅東靜介紹,清江生物群的特色和優勢體現在“新屬種比例最高、後生動物相對多樣性最大、軟軀體生物類群最多、化石形態保真度最優、原生有機質的埋藏保存最好”等5個方麵,“具有難以估量的研究潛力,它將成為開展寒武紀生命大爆發研究最理想的頂級‘化石寶庫’。” 擁有無限可能的“化石寶庫” 如今,地球上的動物界共有38個門。在寒武紀大爆發時期的化石中,人類已經發現了20個現生的動物門類和6個已滅絕的動物門類,但仍有18個現生動物門類尚未在寒武紀找到化石代表。 過去的35年間,古生物學家曾在澄江生物群的研究中找到許多動物門類的最早化石記錄。“清江生物群距離澄江生物群化石產地1050公裏。”西北大學教授、論文通訊作者張興亮介紹:生物地層學研究顯示,清江生物群和澄江生物群是同時代的、位於不同古地理位置的生物群。 “二者都距今約5.18億年,處在寒武紀生命大爆發時期動物門類爆發式出現的極盛時期,兩者的科學研究價值具有很強的互補性。”與澄江生物群相比,清江生物群生活於遠離海岸的較深水環境,代表了不同生態環境下的全新生物群落。因此,清江生物群後續的大規模發掘,將為發現、探索新的軀體構型,以及新的動物門類提供第一手材料。 不僅如此,全新的生物組合麵貌的揭示,尤其是具有創新身體結構的重要生物類群的發現,將為研究早期生命演化的關鍵環節和過程提供新的證據。 早在此前,以中科院院士舒德幹領軍的西北大學早期生命與環境創新研究團隊,在達爾文提出的地球生命呈“樹形演化”猜想基礎上,經過數十年研究實證,勾勒出了寒武紀大爆發時基礎動物、原口動物、後口動物三大枝係演化“大樹”的基本輪廓,在全球首次構建了完整的早期動物譜係樹框架圖。 目前,團隊將在已有研究基礎上,對清江生物群開展包括古生物學、地層學、古生態學、沉積學、化石埋藏學、地球化學在內的多學科綜合研究,逐步解決動物門類起源與寒武紀大爆發的深層次科學問題。(中國青年報 2019年04月01日 08版) |

国网福建电力2023年新增第二次物资公开招标采购中标候选人新疆售电公司管理实施细则再次征求意见广东:26家售电公司被强制退市广西启动对本区部分售电公司开展区外售电业务调查工作金升阳:IGBT/SiC MOSFET专用第三代驱动电源——QA_(T)-R3G系列国网湖北电力2023年第四次物资单一来源来购推荐的成交候人公示11家售电企业被强制退出贵州电力市场山西:一售电公司欠缴电费超890万元海南2024年市场交易售电公司履约保障凭证收集工作开始广东电力市场2023年上半年信用评价结果公布:AAA级19家https://hkstudyroute.com/the-salary-of-a-mortician/https://hkstudyroute.com/international-school-for-the-common-people/https://hkstudyroute.com/kindergarten-interview-questions/https://hkstudyroute.com/saturation-of-speech-therapists/https://hkstudyroute.com/aircraft-maintenance-apprentice/https://hkstudyroute.com/lactation-consultant/https://hkstudyroute.com/feng-shui-masters-charges/https://hkstudyroute.com/tennis-course/https://hkstudyroute.com/lawyers-letter-fee/https://hkstudyroute.com/middle-school-entrance-interview-class/